Nutzung des Mayener Grubenfelds

Im Dunkeln Flügel tragen und schwärmen

Fledermäuse benötigen unterschiedliche Lebensräume, da ihre Bedürfnisse zwischen den Jahreszeiten wechseln. Im Sommer (ab Mai bis August) versammeln sich die Weibchen zu den sogenannten Wochenstuben, um im Verlauf des Junis jeweils ein Junges (bei manchen Arten auch Zwillinge) zur Welt zu bringen. Sie brauchen hierfür in der Regel warme, dunkle Quartiere mit einem genügend großen Angebot an Aus- und Einflugsöffnungen. Männliche Fledermäuse verbringen den Sommer meistens als Einzelgänger. Die Ansprüche an das Quartier variieren jedoch von Art zu Art und auch zwischen den Geschlechtern. Manche bedürfen geräumige, warme Dachböden mit größeren Einflügen (Großes Mausohr) – anderen reichen kleinste Durchlässe und Spalten in Holz- oder Schieferverkleidungen (Zwergfledermaus) und weitere bevorzugen Baumhöhlen, die zuvor vom Specht gezimmert wurden (Bechsteinfledermaus).

Die Stollen im Mayener Grubenfeld werden nicht als Wochenstuben genutzt. Allerdings finden sich auch im Sommer immer wieder Fledermäuse ein, wobei es sich um männliche Tiere oder nicht an der Vermehrung teilhabende Weibchen handelt. Generell sind Wochenstuben in unterirdischen Hohlräumen in Deutschland äußerst selten. In den Übergangszeiten (Frühjahr/Herbst) und besonders im Winter suchen viele Fledermausarten unterirdische Hohlräume auf. Die Stollen im Mayener Grubenfeld dienen ihnen im Wesentlichen als Winterschlafquartier und als Treffpunkt zur Schwärmzeit.

Wie viele Fledermäuse kommen im Mayener Grubenfeld vor?

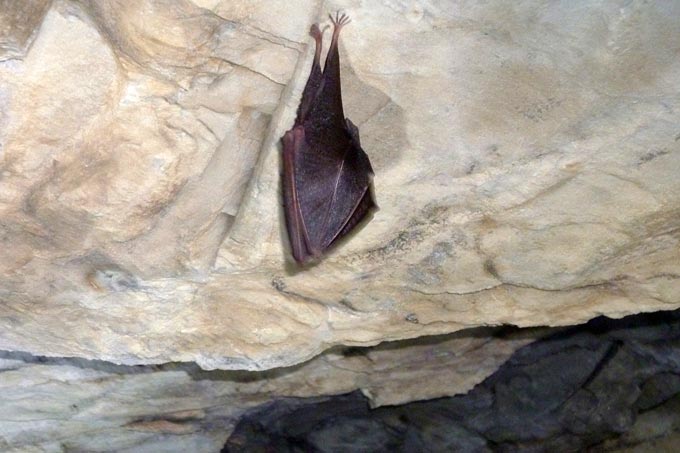

Für ihren Winterschlaf versammeln sich im Mayener Grubenfeld Tausende von Tieren. Die Beschaffenheit der Stollen bietet den verschiedenen Arten optimale Bedingungen. So fühlen sich die Zwergfledermäuse in den Eingangsbereichen der Stollen wohl, dort hängen sie in großen Gruppen (Clustern) in den tiefen Rissen und Spalten. Manchmal sind die Spalten so weit das Auge reicht mit Fledermäusen lückenlos gefüllt. Andere Arten, wie das Große Mausohr, fliegen tiefer in das Bergwerk hinein und hängen dort in Gruppen an den Decken und Wänden. Die Bartfledermäuse wiederum bevorzugen Spalten oder vergraben sich sogar im losen Gestein oder in Geröllhalden.

Kein leichtes Unterfangen also, sich bei einem solchen Verhalten einen zahlenmäßigen Überblick zu verschaffen! Alle bisherigen Vergleiche der ermittelten Zahlen nach der herkömmlichen Strich-Liste-Zählung mit Lichtschranken- oder Videomessung ergaben eine hohe Dunkelziffer unentdeckter Tiere. Für den Mauerstollen liegen sowohl die Ergebnisse der üblichen Zählungen als auch die aufgenommenen Daten per Lichtschranke vor. Dadurch ist bekannt, dass nur ca. 10 % der tatsächlich überwinternden Fledermäuse visuell erfasst werden können, die restlichen 90 % verbergen sich in den Tiefen der unzugänglichen Bereiche. In einem Winter zählten wir mit der üblichen Zählweise 3.000 bis 5.000 Fledermäuse, hochgerechnet kann man also von einer tatsächlichen Zahl von 30.000 – 50.000 vielleicht sogar bis zu 100.000 Tieren ausgehen.

Nun schwärmen sie wieder

Im Spätsommer pulsiert dann das Leben im Mayener Grubenfeld: Das sogenannte Schwärmen beginnt. Die Fledermäuse treffen sich zur Paarung und zum Informationsaustausch. Die Zwergfledermaus startet bereits im Juli, die meisten Arten sind jedoch Anfang oder Mitte August (Große und Kleine Bartfledermaus, Mausohr, Teichfledermaus) aktiv. Den Schluss bildet gegen Mitte/Ende September die Fransen- und Bechsteinfledermaus. Dabei sind jeden Abend unterschiedliche Gruppen in den Stollen anzutreffen und die Artenzusammensetzung kann von Stollen zu Stollen variieren. Im August 2003 konnten für eine wissenschaftliche Untersuchung vor drei Stollen im Mayener Grubenfeld 670 Fledermäuse aus elf verschiedenen Arten gefangen werden. Über 30 Fledermausschützer und -forscherinnen waren bei dieser Aktion behilflich. Nie zuvor wurden in Deutschland an einem Tag so viele Fledermäuse in einem solch kleinen Gebiet registriert! Bei den Netzfängen in den verschiedenen Stollen sind Wiederfänge markierter Tiere und Überflüge zwischen den Stollen extrem selten. Daher kommen wahrscheinlich während der Schwärmphase von Ende Juli bis Mitte Oktober bis zu 50.000 Fledermäuse aus einem Umkreis von rund 300 km zusammen. Vielleicht können künftige Untersuchungen belegen, dass es sich bei den Überwinterern um die Sommerschwärmer handelt.

Über den Zweck des Schwärmens gibt es zwei Annahmen: Einerseits scheinen sich Weibchen aus den Wochenstuben, deren Mitglieder alle eng miteinander verwandt sind, mit Männchen anderer genetischer Herkunft zur Reproduktion zu treffen, denn die Paarungszeit der Fledermäuse beginnt im Herbst und dauert den ganzen Winter bis in das Frühjahr hinein an. Diese These wurde aktuell mittels genetischer Untersuchungen an zwei Arten, dem Braunen Langohr und der Bechsteinfledermaus, bestätigt – hier waren auch Tiere aus Mayen dabei. Der Genaustausch zwischen Tieren aus verschiedenen Regionen kann also eine treibende Kraft sein, um dieses Schwarmquartier aufzusuchen.

Andererseits treffen sich hier auch „Alt“ und „Jung“. Ein Informationsaustausch, bzw. eine Informationsübergabe von Müttern auf ihre Junge und von erfahrenen auf unerfahrene Fledermäuse ist bei langlebigen Tieren, wie den Fledermäusen, sehr wahrscheinlich. Es ist schließlich für das Überleben notwendig, dass sie wissen, wo Überwinterungsplätze sind, wie sie dorthin gelangen und wo Artgenossen zur Paarung zu finden sind. Von einem Ineinandergreifen beider Funktionen ist auszugehen.

Da der Einzugsbereich für die Quartiere im Mayener Grubenfeld bislang nicht gezielt untersucht wurde, lassen sich nur Schätzungen anstellen. Der Gesamteinzugsbereich definiert sich über die wandernden Tiere zwischen Sommer- und Winterquartier. Für diesen liegen lediglich zwei Wiederfunde vor. Ein beringtes weibliches Mausohr, welches im Mauerstollen überwinterte, stammte aus einer Wochenstube an der Lahn. Ein weiteres, nach Ende des Winterschlafes vor dem Mauerstollen beringtes Mausohrweibchen, wurde in einer Wochenstube am Mittelrhein (Bacharach-Steeg) wiedergefunden. Allerdings kann man die Beringungsdaten aus Mendig und das Wissen zum Wanderverhalten anderer Arten durch Beringungsergebnisse aus anderen Studien als Informationsquelle heranziehen. Generell sind bei fast allen Arten der Gattung Myotis saisonale Wanderungen von 50 bis 300 km die Regel. Entscheidend für die Entfernung ist anscheinend das Quartiersangebot in der Nähe der Wochenstuben. Da das Mayener Grubenfeld an der nördlichen Grenze der Mittelgebirge liegt, ist es sehr wahrscheinlich, dass viele Tiere aus dem an Winterquartieren armen Tiefland in die Eifel zum Überwintern wechseln. Daher kann man davon ausgehen, dass also auch Fledermäuse aus den Niederlanden, Belgien oder Luxemburg kommen.