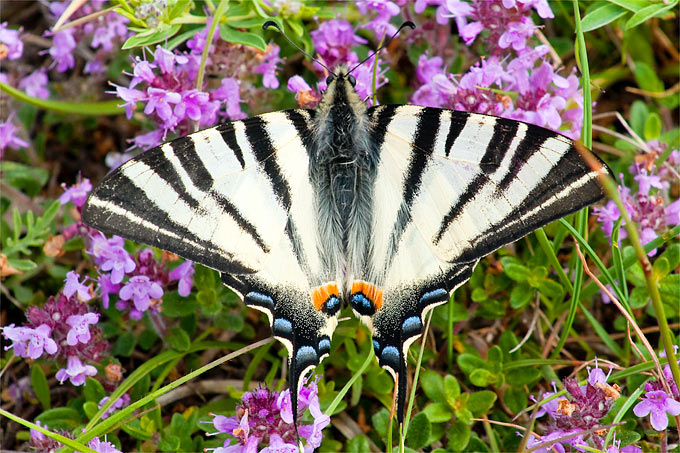

Schwalbenschwanz - Foto: Frank Derer

Schmetterlinge

Buntgeflügelte "Feen"

Die Schmetterlinge (Lepidoptera) oder Falter sind mit ca. 160.000 Arten nach den Käfern die an Arten zweitreichste Insektenordnung. Sie nehmen mit ihrem Saugrüssel hauptsächlich nur flüssige Nahrung auf, meist Blütennektar. Sie fliegen dazu viele verschiedene Blüten an und sind deswegen auch für deren Bestäubung wichtig. Aber auch Sie selber stellen für Insekten, Vögel, Igel, Kröten, Maulwürfe, Mäuse etc. Nahrung dar. Da sie so viele Fressfeinde haben, haben sie dementsprechend auch Methoden zum Schutz entwickelt. Ihre musterhaften Flügel erweisen sich nicht nur als schön, sondern dienen ebenfalls zum Warnen und Tarnen.

Kleine Raupe Nimmersatt

Ihre Paarung, der Balzspiele vorausgehen, findet im Sommer statt. Ein Weibchen kann, je nach Art, zwischen 50 und 3000 Eier auf einer Pflanze ablegen. In den Eiern entwickeln sich die Larven der Schmetterlinge, die Raupen. Diese schlüpfen dann je nach Art zwischen 6-10 Tagen oder auch nach Monaten erst. Sie beginnen gleich nach dem Schlüpfen mit dem Fressen. Dabei kann sich ihr Gewicht in nur wenigen Wochen vertausendfachen. Am Ende ihres Lebens als Raupe verpuppt sie sich und wird entweder nach Wochen oder nach Jahren als Schmetterling wiedergeboren. Somit kann der Zyklus von Neuem beginnen.

Tagfalter in Rheinland-Pfalz

-

-

Segelfalter - Foto: Christoph Bosch

-

Apollofalter - Foto: Christoph Bosch

-

Baumweißling an Sakbiose - Foto: NABU/Krzysztof Wesolowski

-

Resedaweißling auf Flockenblume - Foto: Helge May

-

Kohlweißling an Ackerkratzdistel - Foto: Helge May

-

Aurorafalter an Wiesenschaumkraut - Foto: Helge May

-

Zitronenfalter - Foto: Helge May

-

Senfweißlinge an Spitzwegerich - Foto: Frank Derer

-

Schachbrettfalter - Foto: Frank Derer

-

Großer Schillerfalter - Foto: Carsten Pusch

-

Kleiner Schillerfalter - Foto: Markus Gebel

-

Goldene Acht - Foto: Ewald Thies

-

Weibchen des Postillions - Foto: Hans Dudler

-

Mohrenfalter - Foto: Wilhelm Stein

-

Admiral (Weibchen) an Bergenie - Foto: Helge May

-

Distelfalter auf Statice - Foto: Helge May

-

Tagpfauenauge – Foto: Helge May

-

Kleiner Fuchs - Foto: Frank Derer

-

Großer Fuchs - Foto: Ingo Ludwichowski

-

Trauermantel - Foto: Stemonitis/Wikimedia

-

C-Falter auf Gemeinem Schneeball - Foto: Helge May

-

Landkärtchen (Sommerform) auf Goldrute - Foto: Helge May

-

Scheckenfalter - Foto: Klaus Kiuntke

-

Perlmutterfalter - Foto: Klaus Kiuntke

-

Kaisermantel auf Ackerkratzdistel - Foto: Frank Derer

-

Dukatenfalter - Foto: Frank Derer

-

Kleiner Feuerfalter - Foto: Helge May

-

Nierenfleck (thecla betulae), Weibchen - Foto: Ingo Ludwichowski

-

Hauhechel-Bläuling - Foto: Monika Povel

Es gibt dank der vielfältigen Landschaft die unterschiedlichsten Schmetterlingsarten in Rheinland-Pfalz, die sich über die Eifel, den Westerwald, den Hunsrück, die Mosel, die Nahe und den Mittelrhein erstrecken. Besonders die Gruppe der Tagfalter, von denen es momentan noch ungefähr 100 Arten in Rheinland-Pfalz gibt, zählt neben den Vögeln zu den beliebtesten wildlebenden Tieren, da sie von den Menschen als äußert schön und interessant wahrgenommen wird. Viele Arten wie zum Biespiel das Tagpfauenauge oder der Kleine Fuchs sieht man besonders auf Wiesen, im Wald, in Gärten und Parks. Es gibt aber auch seltene und gefährdete Arten, die vor allem geschützt werden müssen. Zu diesen Arten gehört der Apollofalter, den man in Rheinland-Pfalz nur an der Mosel findet.

Falter in Gefahr!

Wegränder sind wichtige Lebensräume!

Doch selbst solche vergleichsweise anspruchslosen Arten haben es heute schwer: Gras gibt es noch genug, doch wenn die Blumen als Nahrungsquelle für die Nektar trinkenden Falter fehlen, wandern sie ab oder müssen verhungern. Denn viele Wegränder werden im Sommer teils sogar mehrfach bis auf den Boden abgemäht. Kreiselmäher hacken die darin sitzenden Tiere in Stücke. Wenn dann noch das Mähgut liegen bleibt und von benachbarten Flächen Dünger und Pestizide hinzu kommen, ist die Blütenpracht schnell für immer dahin und weicht langweiligem Einheitsgrün ohne Schmetterlinge und andere Insekten. Fallen in einem Gebiet alle Wegränder und Wiesen gleichzeitig, sind sämtliche Nahrungsquellen auf einen Schlag weg - mit fatalen Folgen für die Tierwelt. Deshalb ist es ratsam, nicht alles auf einmal abzumähen und den Schmetterlingen zu Liebe einfach mal hier und da den blühenden Wegrand ganz oder teilweise stehen zu lassen. Dann kann man sich auch in Zukunft noch an bunten Faltern erfreuen!